目次

事業への思いと自分史を多くの人に伝えることで、求人効果やPR、企業ブランディング等につながります。詳しくは、こちらからお問合せください。

子どものアレルギーは、症状の出方の個人差がとても大きいです。皮膚に湿疹や蕁麻疹、呼吸の乱れや顔色が悪いなどの症状がおこることで診断されます。

そもそもアレルギーとは、外からの入ってきた不純物に対して体が過度に反応してしまい、皮膚や目、呼吸器のほか、全身に症状を引き起こすことです。

本記事では、年齢別に見たアレルギーの特徴をざっくりと見ていきましょう。

1. 子どものアレルギーの特徴( 乳児期/0~2歳頃)

通常乳児期は、1歳未満の子を示しますが、疾患の特性上、アレルギー疾患では、2歳までを乳児期としています。この頃に現れやすい主なアレルギーは【食物アレルギー】と【アトピー性皮膚炎】が多く挙げられます。

まだ体が小さく検査が出来ないものもあるため、その症状の原因がアレルギーなのか、その他のものが原因か、判別が難しい時期です。そのため症状を注意深く観察するようにしましょう。症状としては、嘔吐下痢、腹痛などや、蕁麻疹や湿疹などの皮膚症状が出ます。

しかし、まだ抵抗力も弱いため色々な病気にかかりやすく、アレルギー疾患でなくてもアレルギーに似た症状が現れることもあります。例えば湿疹であれば乳児湿疹であったり、下痢の場合は乳糖不耐症の可能性もあります。

1-1. 食物アレルギーってどんな病気?

食物アレルギーは食べ物に含まれるアレルゲンに免疫機能が過剰に反応し、体に様々な食物アレルギー症状をひきおこすものです。免疫はもともと体に害となるものを排除する働きですが、何かの問題があると吸収された食べ物を害とみなして排除しようとし、そのために食物アレルギー症状がおこるといわれています。

食物アレルギーかも?と疑ったときは、飲食をしたあと、蕁麻疹などの皮膚症状や、呼吸器症状、消化器症状が出た場合以下の項目を記録しておきましょう!

■何をどれだけ食べたか

■食べてから発症するまでの時間

■症状の再現性

■症状の持続時間

■症状の特徴

食物アレルギーの症状は皮膚に症状が出ることが多いですが、それだけでなく、呼吸器症状や下痢などの消化器症状などが同時に現れる場合もあり、こういった症状はアナフィラキシーといい、注意が必要です。

1-2. アトピー性皮膚炎ってどんな病気?

アトピー性皮膚炎は肌のバリア機能が低下し、湿疹が良くなったり、悪くなったりを繰り返して、治療に時間がかかることが特徴です。

アトピー性皮膚炎かも?と疑ったときは、以下をチェックしましょう。

■かゆみをともなう湿疹が2ヵ月以上続いているか

■肌は全体的に乾燥肌か

■湿疹は左右対称か

■湿疹が出ている場所

■ひどい時は体や手足に出ていないか

乳児期の皮膚は大人よりも薄くて乾燥しやすく、外部からの刺激に敏感です。かゆみや炎症を起こしやすいのでかきむしったり、皮膚に傷がつくとさらにバリア機能が低下し、花粉・ダニ・カビ・埃・食べ物といったアレルゲンが侵入することでアトピー性皮膚炎が発症すると考えられてます。正しいスキンケアで皮膚のバリア機能を回復させ、改善してからも再発を防ぐために続けていきましょう。

2. 子どものアレルギーの特徴(幼児期/2~6歳頃)

幼児期のアレルギーは消化器を始め、体の各器官が乳児期に比べると発達していることもあり、乳児期のアレルギー疾患が和らいでいたり、完治することもある時期です。

特に、食物アレルギーについては原因となる食物を食べても症状が出なくなることもあるため、主治医と相談しながら除去食を考え直して見るのも良いでしょう。

しかし、その一方でダニやハウスダストのアレルゲンに敏感に反応するようになります。喘息を発症しやすく、3歳までに60~70%が罹患し、6歳までに80%以上が発症するといわれています。

2-1. 喘息ってどんな病気?

喘息とは「ヒューヒュー、ゼーゼー」といったぜんめいや激しい咳、呼吸が苦しいといった症状が喘息の発作です。夜間や早朝に咳やぜんめいの症状が出やすく、その症状で夜間に目が覚める事があります。

原因は気道の炎症であり、喘息の子どもの気道では発作がないときでも炎症が起きていて敏感な状態になっています。少しの刺激でも反応し、炎症が悪化すると痰がでたり、空気が通りにくくなりぜんめいや息苦しさの症状が起こります。

喘息かも?と疑ったときは、以下をチェックしましょう。

■ヒューヒュー、ゼーゼーといったぜんめいがある

■咳が続いて治まらない

■夜間から早朝にかけて症状が出やすい

■冷たい空気、煙草の煙、ハウスダスト、運動などにより症状が出やすい

■すぐ治まるが同じ症状を繰り返す

■季節の変わり目で悪化しやすい

■家族がアレルギー体質である

喘息は、早期治療が大切と言われています。小児喘息の多くは思春期になると症状が軽快してくるケースが多くなり、70%程度は成人になる前に完治するという結果もあります。

薬物療法と発作の原因となるアレルゲンを減らすため環境を整えて出来るだけ症状が出ないように、病状をコントロールしたいですね。

3. 学童期からのアレルギーの特徴(6歳頃~)

この時期の子どもは体の各器官が大きく成長し、免疫や内分泌系の機能も整いますので、これまでのアレルギー疾患が良くなる子もいます。

しかし、その一方で普段の活動が活発になり、埃や花粉などの屋外のアレルゲンと接触する機会が増えるため、アレルギー性鼻炎等を発症しやすくなります。アレルギー性鼻炎は年々増加傾向にあり、喘息を発症している子の半数以上が合併しているという報告もあります。

喘息の治療を行っているのにも関わらず、全く症状が変わらない場合アレルギー性鼻炎を併発している可能性もあります。その場合アレルギー性鼻炎の治療と喘息の治療を同時に行う必要があります。また、学校で運動中に発作が起きる場合などもありますので、担任の先生や主治医と協力しながらサポートしていきましょう。

アレルギー性鼻炎かも?と疑ったときは、以下をチェックしましょう。

■サラサラした鼻水が長く続く

■鼻詰まりがひどく夜眠れない

■口呼吸になっている

■いびきが多い

■アレルギー体質

子どものアレルギー性鼻炎は年々増加傾向にあると言われていますが、鼻水が長く続いている=アレルギー性鼻炎ではありません。診断してもらい本当に必要な治療をし、薬をしっかり服用する。これが大切なことです。

4. 子どものアレルギーのまとめ

どのアレルギーも早期発見・早期対応が大切になります。子どもの食物アレルギーで症状が出やすいものとして、卵や大豆、小麦や牛乳などがあります。症状が出やすいものを含め、初めて口にするものは、加熱、加工されたものを耳かきひとさじから始め、様子を見つつ増やしてください。

もし症状が出てしまったときにすぐ受診できるように、平日の日中に始める事が良いですね。

どのアレルギーもアレルギーの原因となるものを避け、正しい知識と対処法で子どもを守りましょう。

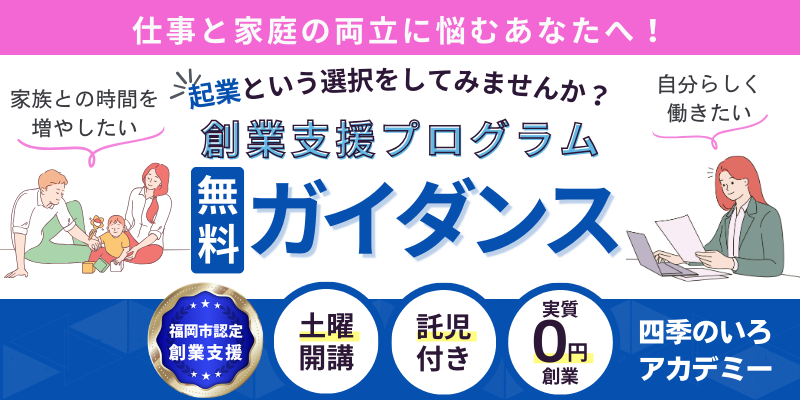

◆求人効果も!貴社も起業家インタビューに参加されませんか

あなたの自分史を、work connection(ワークコネクション)に掲載しませんか?通常の求人広告とは異なり、起業のキッカケや子育ての両立の姿を伝えることで読者に深くアピールできます。その結果、従来にはないブランディング,求人効果が見込めます。お問い合わせは、こちらまでお願いします。